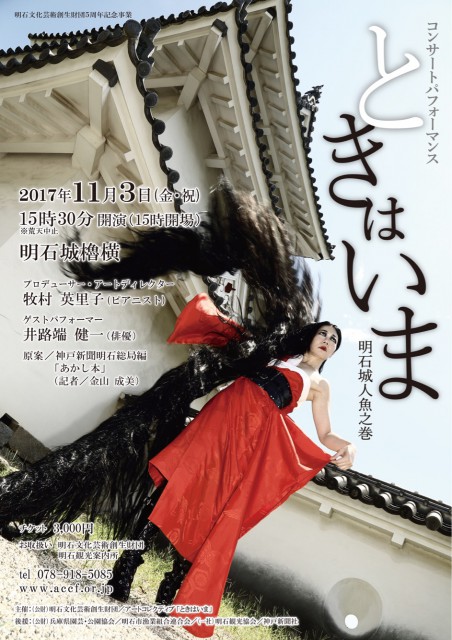

コンサートパフォーマンス「ときはいま」明石城人魚之巻概要

コンサートパフォーマンス「ときはいま」。ソロピアニストで、かつプロデューサー、ダイレクターとして世界各地でアートプロジェクトを展開する牧村英里子が、2017年6月に出版された時と海 をテーマにした「あかし本」(神戸新聞明石総局編) を元に手掛けるコン サートパフォーマンス。私の生まれた明石、育った神戸を皮切りに、世界各国の子午 線が通るまちで上演していき、子午線制定135年となる2019年に本初子午線が通る英 国・グリニッジに時を「遡って」到達し、さらに時の記念日100年となる2020年に明 石・神戸へ戻ってくる、という長期的なプロジェクトです。

・

あかし本 (2D)を舞台化 (3D)し、更に「とき」の要素が加わって4Dとなり、 本の内容から着想を得たキーワード (時や海)をテーマに、ゼロから台本を起こして いきました。地元の歴史を紐解き、現在から未来へとつながる、まさに明石を縦断す る子午線の如く一本軸の通った、音楽とパフォーマンスアートを織り交ぜた舞台を展 開していきます。毎回、パフォーマンスごとに独自のドラマ性に満ちた演出と斬新な アプローチで、太古の昔から「そこ」にあり、いつも「そこ」にあるからこそ気づかない自然の営み、人々の在り方、たゆたう時を縦糸横糸に、紋様を織り出しながら鋭 く掘り下げて表現していきます。

・

あかし本に収められた記事を取材、執筆した神戸新聞記者さんは、私の小・中学校時代の同級生でもあります。「スープの冷めない距離」に育った2人が、卒業後 20年以上の刻を経て地元で再会。ときはいま、まさに熟しけり。幼馴染たちはこのプ ロジェクトを引っ提げて、日本から世界に乗り出す旅に出ます。 明石城人魚之巻について 誰もがご存知でしょう、デンマークの作家、アンデルセンが生み出した童話「人魚姫」。 私はそのアンデルセンが起居していたコペンハーゲンの家に実際3年間住み、コンサート サロンを開いてアートダイレクターを務めていました。

明石城で開催される、「ときはいま」のファーストドロップである明石城人魚之巻は、ど うした訳か、西から極東の日本に漂流してきた人魚が明石沖で漁され、競りにかかるシー ンから始まります。果たしてこの人魚を競り落とす明石男児は現れるのか?東と西が出逢 い、惹かれ合う。時にぶつかりあい、異文化間の不理解に悩みながらも、文化の架け橋た る世界最長の吊り橋、明石海峡大橋の壮大な眺望を背に次第に東西が融合していく過程を、 一干支以上ヨーロッパに住み続けた私が、そこで得た「第3の眼」で描いていく、渾身の パフォーマンス。 真摯な中にもちょっぴりおかしみのある、不思議な人魚とそれを取り巻く温かな地元の方 たちとの東西の物語、70分の「とき」を皆さまに共有して頂けたらと願ってやみません。

・

世界を舞台に活躍中のソロピアニストで、アートディレクター、パフォーマーでもある牧村英里子が、神戸新聞明石総局編として2017年6月に出版された時と海をテーマにした「あかし本」を元に手掛けるコンサートパフォーマンスのプロジェクト。牧村が生まれた明石、育った神戸を皮切りに、世界各国の子午線が通るまちで上演していき、子午線制定135年となる2019年に本初子午線が通る英国・グリニッジに時を「遡って」到達し、さらに時の記念日100年となる2020年に明石へ戻ってくる、という国際的で長期的なプロジェクトとして進めていく。

あかし本(2D)を牧村が3D化し、本の内容からインスパイアされたキーワード (時や海)をテーマにゼロから台本を起こす。更に地元の歴史を時を遡って紐解き、現在から未来へとつながる、まさに明石を縦断する子午線の如く一本軸の通った、音楽とパフォーマンスアートを織り交ぜた舞台を展開する。毎回、パフォーマンスごとに独自のドラマ性に満ちた演出と斬新なアプローチで、太古の昔から「そこ」にあり、「そこ」にいつもあるからこそ気づかない自然の営み、人々の在り方、たゆたう時を、鋭く掘り下げて表現していく。

なお、牧村と、あかし本に収められた記事を主に取材、執筆した神戸新聞記者は、小中学校(神戸市立下畑台小、桃山台中)時代の同級生。いわゆる「スープの冷めない距離」に育った2人が、卒業後20年以上の刻を経て地元で再会。ときは、今まさに熟した。幼馴染たちは「ときはいま」プロジェクトを引っ提げて、これより日本から世界に乗り出す旅に共に出る。

【明石城人魚之巻について】

誰もがご存知であろう、デンマークの作家、ハンス・クリスチャン・アンデルセンが生み出した童話「人魚姫」。ピアニスト牧村英里子は、そのアンデルセンがコペンハーゲンで起居していた家に実際3年間住んでいた。

・

あかし城で開催される、コンサートパフォーマンス「ときはいま」のファーストドロップである明石城人魚之巻は、どうした訳か西から極東日本に漂流してきた人魚が明石沖で漁され、競りにかかるシーンから始まる。果たしてこの人魚を競り落とす明石男児は現れるのか?東と西が出逢い、惹かれ合う。しかし、時にぶつかりあい、異文化間の不理解に悩みながらも、明石城櫓横からの文化の架け橋たる世界最長の吊り橋、明石海峡大橋の壮大な眺望を背に次第に東西が融合していく過程を、一干支以上ヨーロッパに住み続けた牧村が、インサイダー・アウトサイダーとしての第3の眼で描いていく、渾身のコンサートパフォーマンス。なお、会場である明石城櫓横には、自らのグランドピアノを運び上げるという。ぜひ、お見逃しなく!

・

【プログラム】

■ F. ショパン: ワルツ第1番 変ホ長調

西から流れてきた人魚と、東に生を受けた明石男児との邂逅。人魚は陸に上がり脚を 得た。

■ F. クライスラー/S. ラフマニノフ: 愛の悲しみ、愛の喜び

東経135度の地での新たな人生。悲しみも喜びも、眼前に広がる母なる海に禊(みそ)が れて、やがてたゆたうときの中に流れる。

■ E. マキムラ: マゾキズム・タンゴ

「愛の喜び」の後に初めて襲う、望郷の念。地元の人々の素朴で温かな優しさに包ま れる日々ゆえに、余計に感じる「異なる人 ̶ 異人」としての頼りなさが人魚を不安に させる。

■ アイルランドの伝承曲:

渦の神 人魚の生みの父、西に坐(い)ます渦の神との対話。人魚は生誕の地へ還るべきか。

■ 人魚の歌 I

人魚には声がない。脚を得た代わりに、声を喪った。然し、西へ還ると決めた瞬間、 嗚咽に似た声が喉から迸(ほとばし)った。去る者の別れの歌。

■ 東西惑乱

西への逃走。東の男児は果たして…。惑乱。東西は融合なるや否や。

■ 人魚の歌 II

彼女は再び歌う。その声は、東も西もない、国境を越えた大気の中に融け込んでいく。

■ F. リスト: ハンガリー狂詩曲第2番 この地に残ると決めた者の歓喜の想い。

photo:松田一哉(Photo studio iS)

styling:MAYA

hair&make up:歯朶原諭子(High Shock)